随着外卖行业的迅速发展,外卖点餐已成为人们生活中不可或缺的一部分。近期,在各大网络平台、社交媒体上,吐槽外卖包装费过高的声音越来越多。

登录某知名网络投诉平台,记者发现相关投诉集中在“外卖商家重复收取包装费”“消费者点餐时没有收到关于包装费用和包装标准的明确规则和说明”“包装费用隐藏在订单中与餐品进行绑定,强制消费者进行消费”等情形。

安徽合肥市民张先生就曾在点餐时,遇到过高额打包费。近日,张先生在安徽某地出差,点过一单外卖。在外卖订单上,记者看到,张先生一共点了一碗炒饭、一盒花生米和若干烤串,总价119元,打包费却高达11元,实付9.8元。“平时点外卖,打包费不过一两块钱,像这次这么高的,从没见过。”张先生说,他本以为商家可能会把烧烤分开包装避免串味,同时做好保温措施。

可收到外卖时,他发现所有餐品都装在一个大塑料袋里,尤其是烤串全部装在一个锡纸袋里。“包装很普通,成本顶多两块钱。”张先生苦笑着说。

记者点开该订单的“打包费”选项,想查看明细时,页面显示的却是“依据国家有关政策要求……收取相应的打包费用”这样一段说明,看不到具体打包费用。

那么,外卖打包费用到底是如何确定的?有何标准?日常如何监管?记者与某外卖平台取得了联系。平台工作人员告诉记者,商家在入驻外卖平台时,会签署一份协议,里面明确规定外卖打包费最多为4.8元,超过该数额就属违规。至于打包费具体如何收取,由商家自己决定,平台会进行日常监管。

平台如何监管?发现问题如何处理?在记者的追问下,工作人员表示,所谓“日常监管”其实更多的还要靠顾客投诉,平台再介入后续处理。记者将张先生的情况进行了描述,该工作人员表示,这种高额打包费肯定是不允许的。如果商家拒绝退款,平台会赔偿张先生相应数额的无门槛红包。

在采访中,有些消费者反映,部分饮品店对于线下购买打包带走的订单不收打包费,但在外卖平台上购买却收该笔费用。还有一部分消费者表示,打包费本应属于商家必要经营成本,只要不是特殊包装,都不应额外收取。

外卖打包费用收取随意,原因何在?一家面馆经营者告诉记者,“现在外卖平台抽成费用比较高,一般在20%左右。如果算上店面房租、水电费,赔钱做外卖也是常事。在这种情况下,商家乱收打包费,实属无奈。”

记者在某网络购物平台上检索外卖塑料袋、塑料盒的相关价格时发现,以一款常见的480毫升容量的外卖塑料盒为例,50套一共11.5元,平均每个仅0.23元。如果一次购买量很大,成本更低,多数商家能控制在1角左右。

消费者如果遇到这类情况,应该如何维权?上海央法(蚌埠)律师事务所律师刘敏指出,外卖商家或者外卖平台就外卖收取适当的包装费具有一定的合理性,但如果胡乱收取“包装费”“打包费”,则涉嫌侵害了消费者的合法权益。消费者权益保护法第八条规定,消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利;第十条规定,消费者享有公平交易的权利。消费者在购买商品或者接受服务时,有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件,有权拒绝经营者的强制交易行为。

刘敏律师认为,外卖商家在没有告知消费者包装费的计费标准、计费规则以及具体包装标准的情形下,单个商品按件累计重复收取包装费或者自带包装的商品仍然收取包装费,便侵害了消费者的知情权和公平交易权。另外,消费者权益保护法第九条规定,消费者享有自主选择商品或者服务的权利……商家将打包费与餐费“隐藏”捆绑销售,强制消费,侵害了消费者的知情权和自主选择权,消费者有权说“不”。

那么外卖平台应该怎样担负起监管责任?合肥市消费者权益保护委员会相关负责人表示,外卖平台应针对不同价格档次食品出台包装费定价相应标准,在审核商家资料时,要对打包费模块进行审核,避免出现高价包装、重复包装收费等。若出现类似情况,消费者可以直接与外卖商家联系协商解决,或向外卖平台、消费者协会、市场监督管理部门投诉。(记者 田先进)

台风“马力斯”于6月1日凌晨0点55分前后以热带风暴强度登陆广东省阳江市阳西县,成为今年首个登陆我国的台风。广东省气象台监测,5月31日8时至6 ...

记者从西藏自治区那曲市尼玛县应急管理局了解到,1日8时46分当地发生5.9级地震,震中为无人区,目前暂无人员伤亡和财产损失报告。据中国地震台网消 ...

市场监管总局、教育部、工业和信息化部、公安部、国务院妇儿工委办公室、全国妇联六部门近日联合印发通知,部署在全国范围内开展2024年儿童和学生用品 ...

1日上午,中国东方航空公司C919国产大飞机执飞的首个跨境商业包机从上海虹桥机场起飞前往香港特区。包机抵达香港后,将承运从香港前往上海参加“沪港 ...

ba822167-8b21-473c-be95-5cb37fa041d6.jpg)

题:房地产金融新政密集落地,楼市活跃度明显提升 中原地产研究院的统计数据显示,已有超200个城市明确发布政策文件执行15%首套房首付比例,超25 ...

记者从共青团中央获悉,据全国少工委统计,截至2023年12月31日,全国共有少先队员11480.7万名。全国共有基层少工委27.6万个,其中,中 ...

台风“马力斯”于6月1日凌晨0点55分前后以热带风暴强度登陆广东省阳江市阳西县,成为今年首个登陆我国的台风。广东省气象台监测,5月31日8时至6 ...

记者从西藏自治区那曲市尼玛县应急管理局了解到,1日8时46分当地发生5.9级地震,震中为无人区,目前暂无人员伤亡和财产损失报告。据中国地震台网消 ...

市场监管总局、教育部、工业和信息化部、公安部、国务院妇儿工委办公室、全国妇联六部门近日联合印发通知,部署在全国范围内开展2024年儿童和学生用品 ...

1日上午,中国东方航空公司C919国产大飞机执飞的首个跨境商业包机从上海虹桥机场起飞前往香港特区。包机抵达香港后,将承运从香港前往上海参加“沪港 ...

ba822167-8b21-473c-be95-5cb37fa041d6.jpg)

题:房地产金融新政密集落地,楼市活跃度明显提升 中原地产研究院的统计数据显示,已有超200个城市明确发布政策文件执行15%首套房首付比例,超25 ...

记者从共青团中央获悉,据全国少工委统计,截至2023年12月31日,全国共有少先队员11480.7万名。全国共有基层少工委27.6万个,其中,中 ...

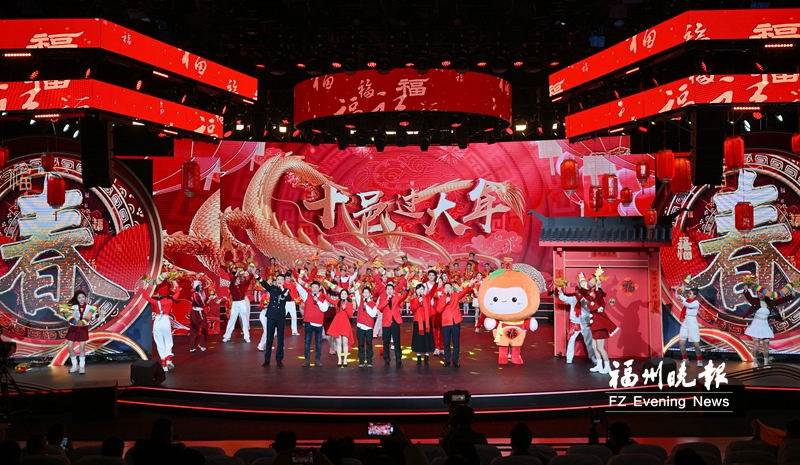

由中共福州市委宣传部、世界福州十邑同乡总会主办,福州广播电视台、华人头条承办的2024福州十邑春晚,除夕(2月9日)18时将在福州广播电视台首播 ...

由福建省文化和旅游厅、福建省总工会出品,福建京剧院创排的新编现代京剧《林祥谦》作为第十届中国京剧艺术节优秀剧目展演的首场演出,20日晚在四川省成 ...

10月26日,第五届福建省大学生戏剧节暨第七届福建省大学生艺术节戏剧展演圆满结束。这项由省文联、省教育厅联合主办,省戏剧家协会承办的活动在八闽校 ...

记者日前获悉,在本月初举行的2023年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕式暨颁奖典礼上,省实验闽剧院艺术总监、一级演员、梅花奖获得者陈琼被授予“新时代中国 ...

第十四届中国音乐金钟奖声乐(美声)组总决赛22日晚在四川成都举行。福建师范大学音乐学院青年教师林子豪以第一名的佳绩喜获金钟奖,实现了福建声乐歌手 ...

2023年中国金鸡百花电影节即将于11月初在厦门举行,作为金鸡影展的重要组成单元,金鸡国产新片展拟于11月1日至3 日在厦门万象影城举行,共有1 ...

2023年9月28日晚,“庆丰收·促和美”,漳州市2023中国农民丰收节暨诏安县第二届生态牡蛎文化节在于诏安县梅岭镇举行,由“我把家乡唱给你听“ ...

“我把家乡唱给你听·海峡情”海峡两岸音乐作品网络征集评选活动10月1日投票正式开启。每个账号每天可以投10票,而这次网络投票分数占总分60%,快 ...

9月13日,由福建省文联、福建省文旅厅联合主办,福建省曲协承办的“艺心永向党 奋进新征程”第五届福建省曲艺丹桂奖大赛在福州收官。

3d20986e-eeba-483b-b0df-8af9255a4e49.png)

在9日进行的英超足球联赛中,利物浦在先丢两球的情况下以2:2逼平阿森纳,延缓了“领头羊”的前进速度。水晶宫凭借奥利塞的助攻“帽子戏法”,以5:1 ...

d93bba82-be6f-4737-bb76-aadc962b2245.png)

2022-2023赛季法甲足球联赛9日结束了第30轮的全部比赛,积分榜排名第三的马赛在客场被洛里昂以0:0逼平,错失了追赶联赛“领头羊”的机会。 ...

葡萄牙体育队9日晚在葡超足球联赛第27轮比赛中客场以4:3险胜“升班马”卡萨皮亚队,继续排名联赛第四,距离欧冠区还有5分的差距。

d99c12d4-b23a-40d2-b298-2d015ccd6fd1.jpg)

2022-2023赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)季后赛12进8附加赛10日晚继续进行,北京和广厦分别在主场轻松获胜,在三场两胜的赛制中占得先 ...

d6bc4a5a-5185-4e09-82f9-08a50bad75fa.jpg)

当日,中国女足在西班牙伊维萨岛进行赛前训练。作为备战今年女足世界杯的热身赛之一,中国女足与西班牙女足的热身赛将于11日举行。

9d0c1564-19fe-4cbb-ac43-87391e41d16a.jpg)

这位不满26岁的年轻人是否还能更进一步?对于这一疑问,无论王嘉男的中方主管教练还是田径界专家都显示出信心,认为他还有不小的上升空间。

c55285c1-1abd-4ad6-a35c-bfa9aa5c6160.jpg)

世界乒乓球职业大联盟(WTT)冠军赛布达佩斯站18日在布达佩斯奥林匹克中心拉开战幕,中国选手马龙轻松晋级,陈梦逆转胜出。

14a8a953-ffa0-4467-9a21-fc702cb6bf7a.jpg)

2023女足世界杯是该赛事第一次扩大为32支球队参加,由澳大利亚和新西兰联合举办。根据赛程,揭幕战将于7月20日在奥克兰上演,决赛将于8月20日 ...

0ae90967-0e9e-48d7-af36-91bed5dc42cf.png)

国家体育总局排球运动管理中心10日发布了《体育总局排球中心关于选聘国家女排主教练的公告》,中国女排新任主帅的选聘工作正式启动。

647388a7-8da6-4f9c-a9c3-337da530cd22.png)

根据赛程,四个小项的短节目和韵律舞比赛将于14日展开,15日进入自由滑和自由舞比拼,16日则将按照国际赛事惯例进行表演滑。

智库邀请权威学者和知名医师加入,以公益、医疗和科研为三个抓手,旨在充分发挥专家的社会影响力和专业权威性,倡导科学的健身理念,以体育促进大众身心全 ...

4043e074-d4ab-458e-9f09-102eda92c337.jpg)

“看人,要找人防守,上来阻挡一下。”在广西天等县小山乡中心小学的运动场上,体育老师张世强盯着队员们训练时的跑动情况,不时提醒。

1b858115-211c-43fc-9c3d-e8eb79db00b6.jpg)

第18届建桥杯中国女子围棋公开赛本赛27日在浙江长兴大唐贡茶院揭开战幕。不久前刚获得全运会混双冠军的老将芮乃伟九段首轮爆冷不敌赵贯汝,被淘汰出局 ...

c505c5ad-d00c-4c0f-b540-f9b4f8c8d919.jpg)

哈萨克斯坦奥林匹克委员会国际司司长阿利姆然·阿卡耶夫24日表示,针对北京2022年冬奥会和冬残奥会的备战工作正在哈萨克斯坦全面展开,希望哈国运动 ...

f94e6c5c-43f2-429b-b602-5093b9d0a53a.jpg)

b32e32fa-f54f-4c4b-ad1f-576291b3e207.png)

174a1f97-3e92-4ca8-96a2-b8ae4cc1d17f.jpg)

2b40edd6-b3b8-4ace-b04c-afa737bbd77f.jpg)

bfdd997e-52a1-44c4-a6f2-c6c5c7b181e4.jpg)

41227c75-044c-4468-8cda-cea73e9fc2f4.jpg)

5136e9be-0b5a-4205-b817-1318ea7939d9.jpg)

0182163a-4b92-4caf-b775-62e586e6d018.jpg)

fef2db45-840b-4261-937f-6e8448eebdfd.jpg)